Wasserstoff kann über verschiedene Prozesse erzeugt werden. Die Energiequelle sowie Methode entscheiden darüber, wie viel CO2 eingespart werden kann.

Konventioneller Wasserstoff

Das häufigste Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff ist die Dampfreformierung, bei der Erdgas mit Hilfe von Wasserdampf in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) aufgespalten wird. Das anfallende CO2 wird in der Regel nicht weiterverwendet.

CO2-neutraler/-freier Wasserstoff

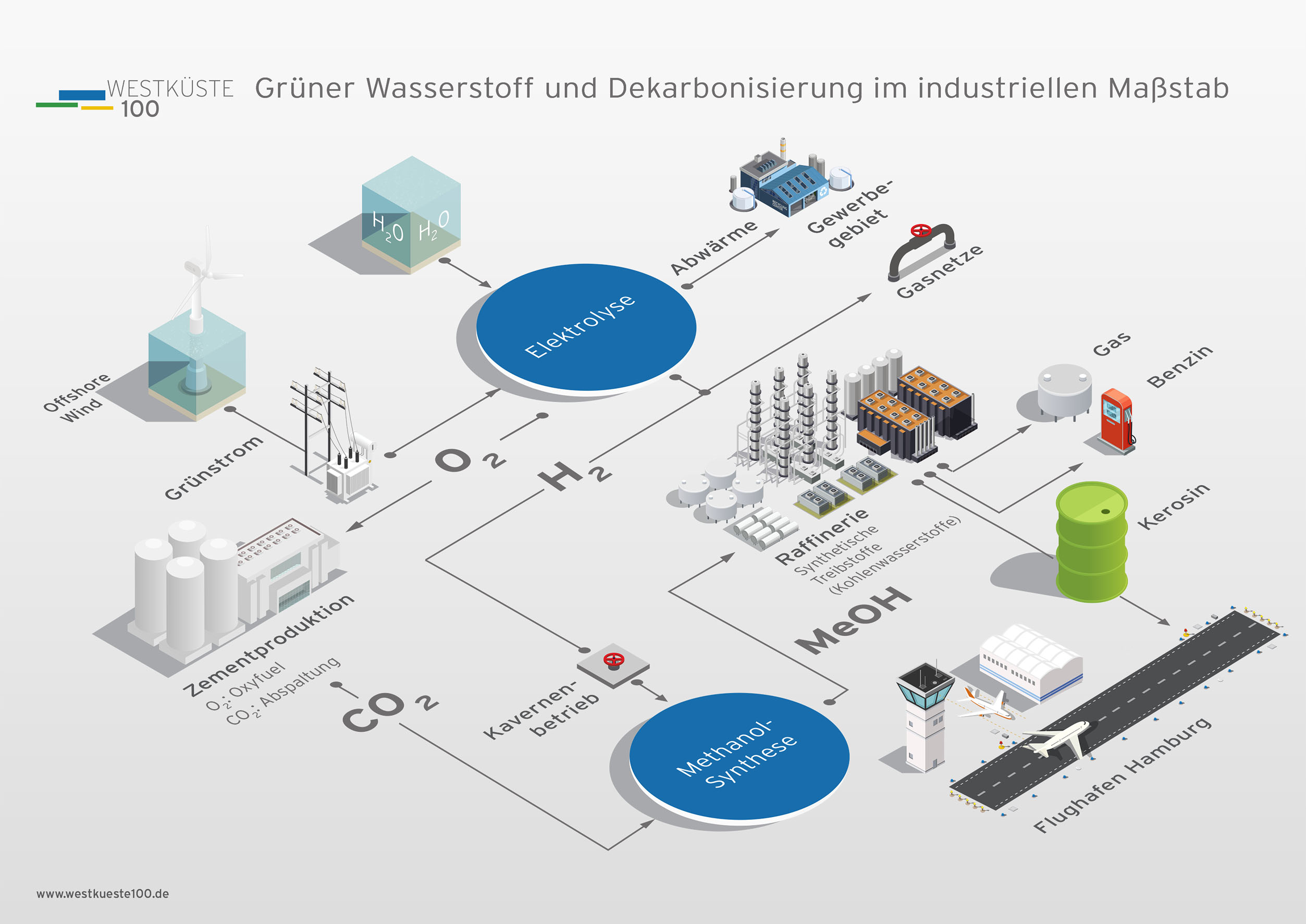

Es gibt jedoch erfolgreiche Verfahren, die verhindern, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt, und somit die Klimabilanz des aus Erdgas hergestellten Wasserstoff erheblich verbessern. Dies ist möglich durch die Speicherung (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) von CO2 z.B. in unterirdischen, erschöpften Gasfeldern oder durch die Verwendung (Carbon Capture and Utilisation kurz CCU) in der Industrie. Ein weiteres Herstellungsverfahren für Wasserstoff ist die Pyrolyse von Erdgas. Hierbei fällt der Kohlenstoff nicht als gasförmiges CO2 an, sondern er wird als Feststoff gebunden, der sich industriell verarbeiten lässt.

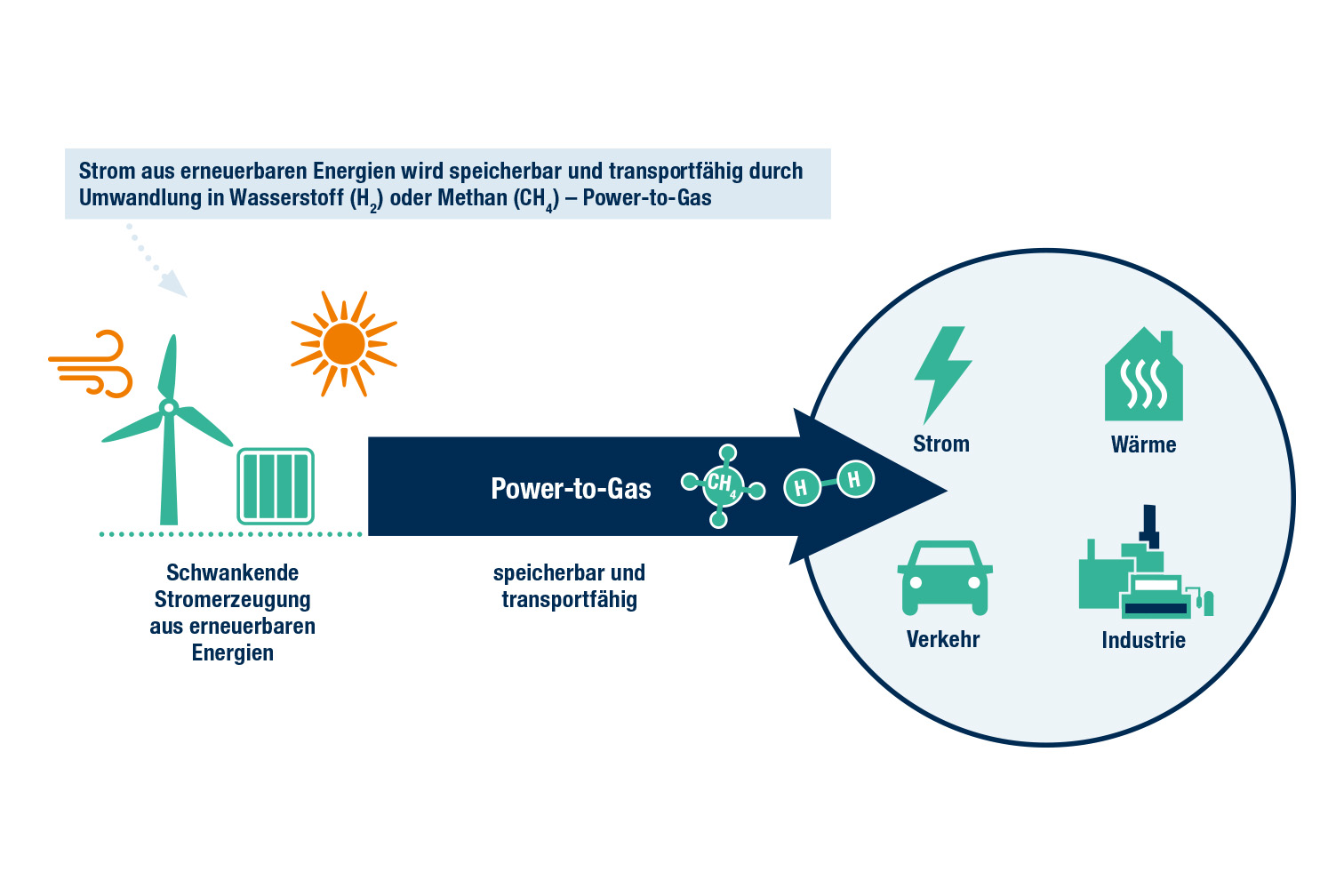

Erneuerbarer Wasserstoff

Völlig klimaneutral lässt sich Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser herstellen. Dieses als Power-to-Gas bezeichnete elektrochemische Verfahren nutzt Wind- und Sonnenenergie, um Wasserstoff aus Strom und Wasser herzustellen. Der erneuerbar produzierte Wasserstoff bietet erhebliches Potenzial für den Klimaschutz in einem zunehmend auf Erneuerbaren Energien beruhenden Energiesystem.